4. 無力なダイスが持つ有力な効果

今更ながら第1回で匂わせっぱなしだった、フィラデルフィアにおけるダイスの役割について書きたいと思います。

だいぶ期間が空いたので、当時の考えを簡潔かつ正確に言語化するのに苦戦しております・・・。

「フィラデルフィアを他のゲームで例えると?」という質問に対し、多くの方が答えるゲームに「街コロ」があります。

フィラデルフィアの「成立」というメカニズムは、確かに街コロとそっくり同じなように見えます。

しかし、結論から言いますと私はそうは思いません。

実は私は、フィラデルフィアがダイスゲーであるという認識すら持っていないのです。

両者を分けているのは、「成立」システムの持つゲームにもたらす影響力、位置付けです。

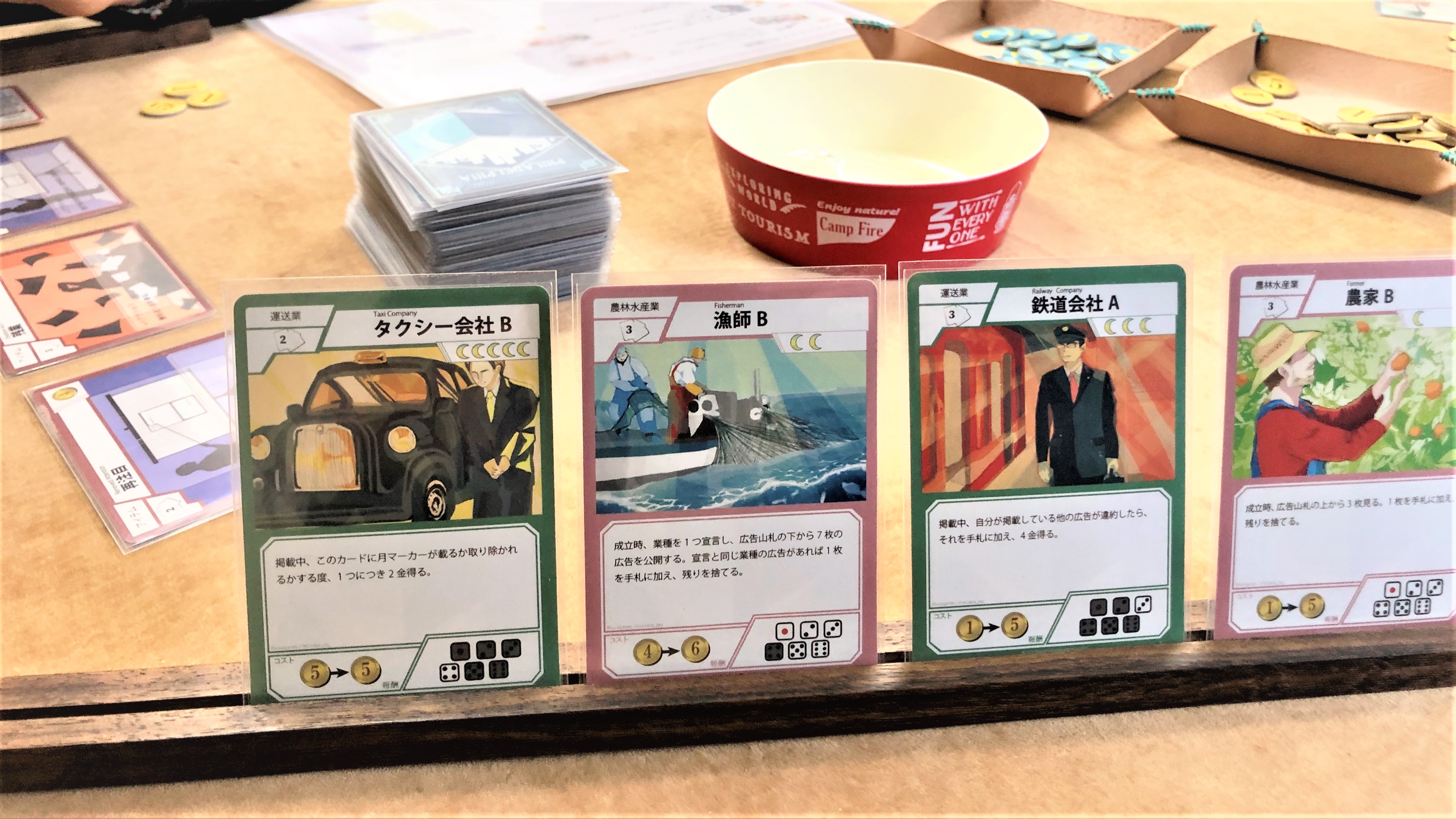

フィラデルフィアのカードは一部の特殊な例外を除き原則として「採用条件の狭い(成立する目の数が少ない)ものは掲載期間が長い」といった設定がされています。

サイコロは、成立するか違約するかを決定するものではなく、今成立するか少し後で成立するかを決める要素、という程度。

これが「運ゲー」となるほど勝敗を左右するのは最初の1ターン目くらいです。

つまり後は、序盤の万が一の詰み防止となるようなカード(自動車工場、薬剤師、建設会社etc)を枚数多めにプールに用意すれば、そのゲームはダイスを使う、限りなくダイスゲーではないゲームになるわけです。

では、そんなあっても無くてもゲームが成り立つようなシステムに、毎ラウンドサイコロを振る手間を加えるほどの価値はあるのでしょうか?

サイコロの存在は、ゲーム全体に豊かなバラエティをもたらしてくれます。

影響力は少ないけれど、少し先の道にうっすら霧をかけるような要素。

少し先の展開がはっきり予想できなくなるだけで、プレイヤーの内にあるワクワク感は刺激されます。

全く同じカードなのに、プレイするたびに以前と少しだけ異なる振る舞いをする、どこまで噛んでも味の消えないガムのようなものです(つまりは、リプレイ性の塊)。

もう1つ、カードデザインも大きく広がります。「ほぼコスト0で掲載できるが、報酬が低く、報酬が一切入らない可能性さえあるカード(カフェ)」、「目を意図的に被せることを狙えば勝利点になるカード(醸造所)」etc。

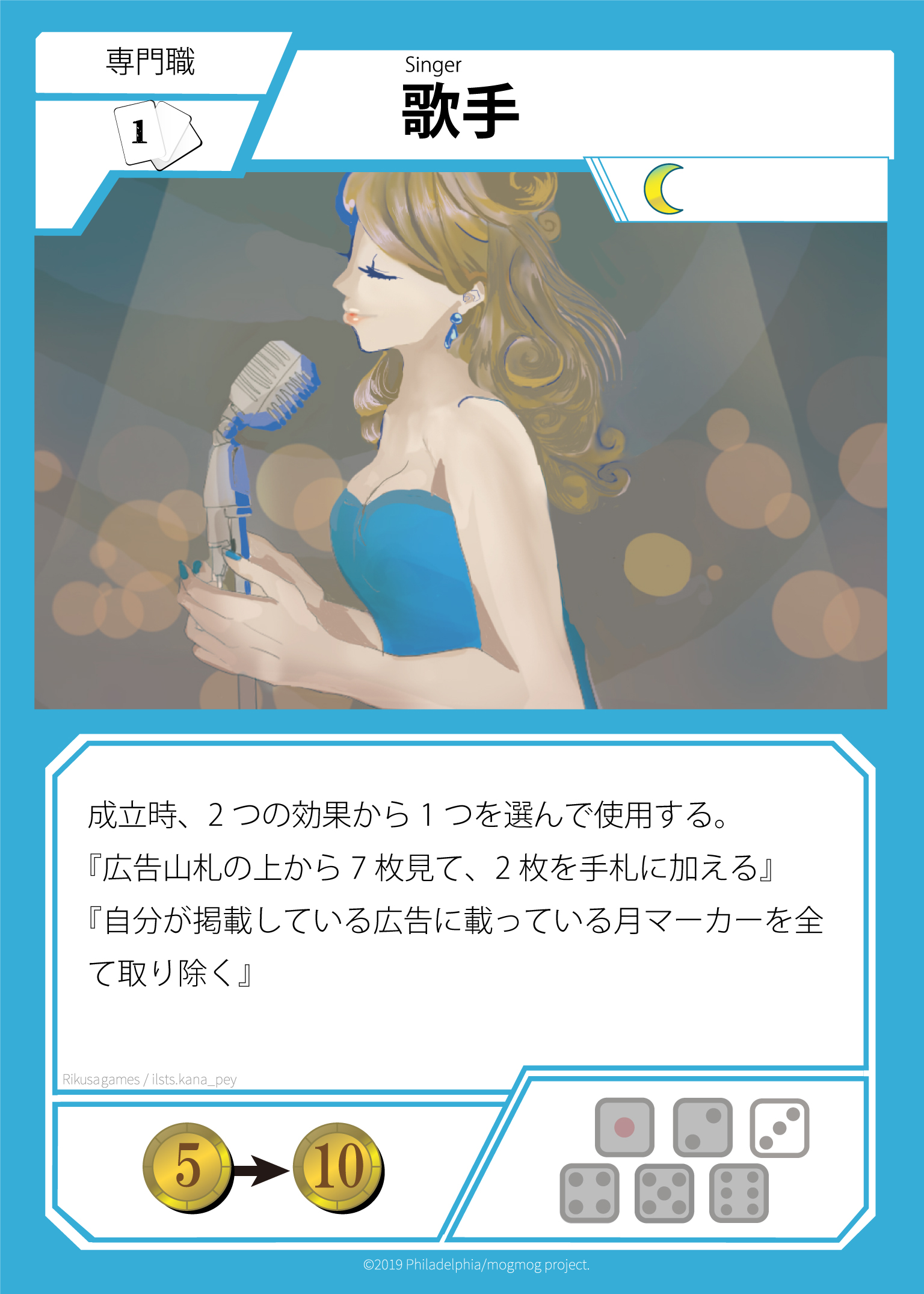

もっと分かりやすい例に「歌手」があります。これはダイス操作を前提としたピーキーなカードですが、「ダイスを絡めたコンボ」という固有なベクトルからコンボの楽しさを与えます。

最もその代償として、コンボするだけの価値はあるけど、1/6の博打に出るには釣り合わないような、絶妙なリスクリターンの調整を要したのですが、それを差し引いてもフィラデルフィアの奥深さに新たな一面を追加する良デザインだと自負しています。

最後に、ここまで「街コロとはまたチガウヨ」といったことを書きましたが、じゃあフィラデルフィアの類似ゲームは何と紹介すればいいの?という質問の答えには、制作者一同未だに納得のいく答えが用意できていない状態です。

それは個性的なゲームという意味であり、喜ぶべきことなのだと考える一方で、伝えにくい物を宣伝することの難しさを痛感する原因にもなってしまいました。

おかげで、少しでも宣伝になる(?)からと、このような長文執筆に駆り出されている制作者が私です。

ゲームを考えることだけに集中するわけにもいかないのも、ゲーム制作の楽しくも辛いところですね。

執筆者:Yuichi Ebina(ゲームデザイン)